肝脏在中医理论中被视为“将军之官”,主疏泄、藏血,与情绪、消化、气血运行等密切相关。现代人生活节奏快、压力大,肝气郁结成为常见问题,表现为情绪低落、胁肋胀痛、月经不调甚至消化功能紊乱。中医强调“疏肝”并非空穴来风,而是基于肝脏生理功能与病理变化的深刻认知。当肝气不畅时,全身气机都会受阻,就像交通堵塞一样影响整体健康。因此,疏肝解郁成为调理亚健康状态的关键环节。

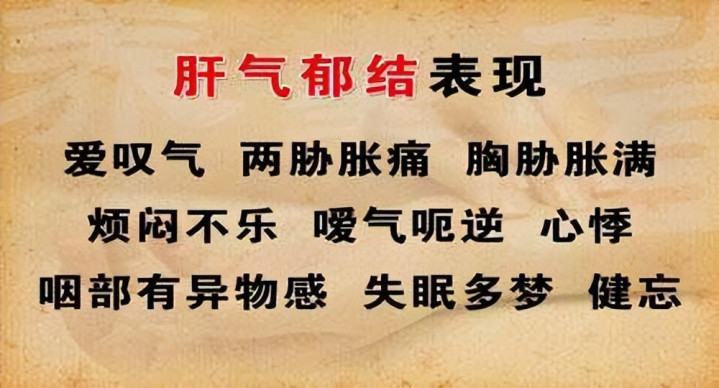

肝郁的典型表现与深层影响**

肝气郁结的初期症状容易被忽视,比如晨起口苦、频繁叹气、失眠多梦。若长期未加干预,可能发展为甲状腺结节、乳腺增生等器质性问题。中医古籍《黄帝内经》早有“百病生于气”的论述,而肝正是调节气机的核心脏腑。现代研究也发现,长期压力会导致肝脏代谢功能下降,使毒素堆积,进一步印证了“肝主疏泄”的科学性。例如,脂肪肝患者往往伴随焦虑情绪,而情绪调节又能显著改善肝功能指标,这种双向关联体现了中医整体观的智慧。

五大养肝穴位:居家调理的利器**

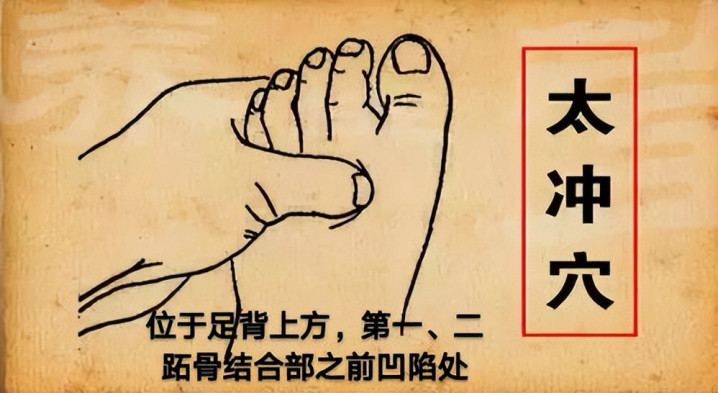

1. **太冲穴**——位于足背第一、二跖骨结合部前方凹陷处,堪称“消气穴”。用拇指按压3-5分钟,配合深呼吸,能明显缓解胸闷胁痛。临床观察显示,刺激太冲穴可降低交感神经兴奋度,这与它疏肝理气的功效不谋而合。

2. **期门穴**——乳头直下第六肋间隙,是肝经的募穴。艾灸此穴特别适合长期熬夜人群,能改善肝血不足导致的视力模糊、面色晦暗。研究发现,刺激期门穴可增强肝脏谷胱甘肽活性,提升解毒能力。

3. 肝俞穴——背部第九胸椎棘突下旁开1.5寸。拔罐或刮痧此穴可疏通肝经淤堵,对顽固性偏头痛、更年期潮热有奇效。动物实验表明,电针肝俞穴能调节肝脏炎症因子水平。

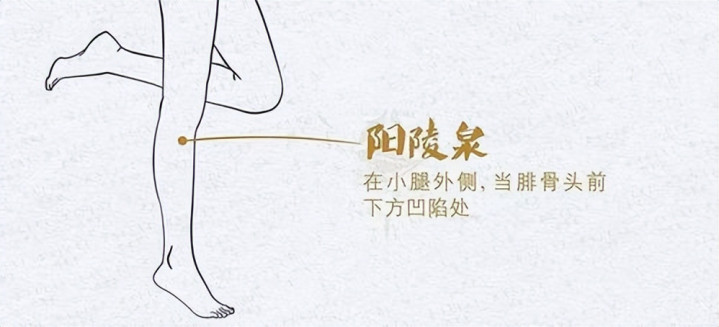

4. **阳陵泉**——腓骨小头前下方凹陷处,属胆经合穴。肝胆相表里,敲打此穴能促进胆汁分泌,改善腹胀厌油,尤其适合胆囊切除术后患者。超声检测证实,刺激阳陵泉可使胆管扩张0.3-0.5毫米。

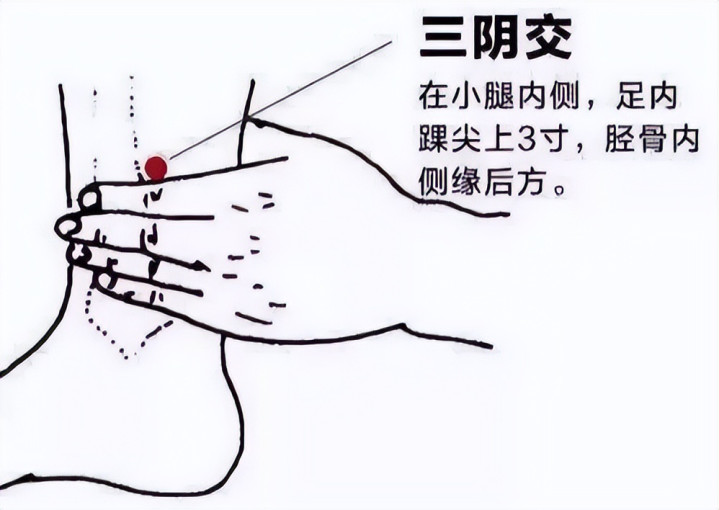

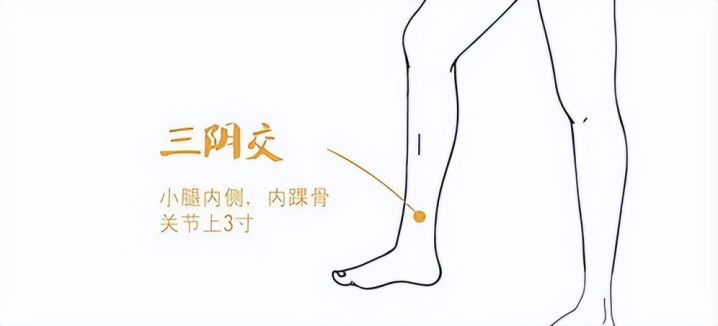

5. **三阴交**——内踝尖上3寸,肝脾肾三经交汇处。睡前点揉此穴既能疏肝又能补血,对经期提前、量少色暗效果显著。内分泌检测显示,持续刺激三阴交可使雌激素水平趋于平衡。

疏肝的立体化方案**

除了穴位刺激,还需多维度配合:

- **情绪管理**:练习“嘘”字诀呼吸法(吸气默念“嘘”并缓缓吐气),每天10分钟能降低皮质醇23%。

- **饮食调节**:青色食物入肝经,如西兰花、蒲公英嫩叶,其中的硫代葡萄糖苷可激活肝脏解毒酶。

- **作息调整**:晚上11点至凌晨3点是肝经当令时段,此时深度睡眠可使肝血流量增加40%。

需要警惕的是,若出现持续肝区刺痛、蜘蛛痣或眼白发黄,可能已发展为肝硬化,需立即就医。中医疏肝讲究“治未病”,日常养护远胜于病后治疗。正如元代医家朱丹溪所言:“气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉。”掌握这些养肝要诀,相当于为身体安装了健康稳压器。

正规网上实盘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。